子どもが同じものしか食べない……

どうしたらなんでも食べてくれるようになるの?

食事のときに子どもが同じものしか食べてくれないと、親としては心配ですよね。

子どもの偏食は炭水化物だけを食べたり、野菜を全く食べなかったりと厄介です。

娘も炭水化物しか食べない偏食でした。

それに栄養バランスを考えて料理を作っても「いらない」「食べたくない」の一言で台無しにされ続ければ、親だってストレスが溜まりますよね。

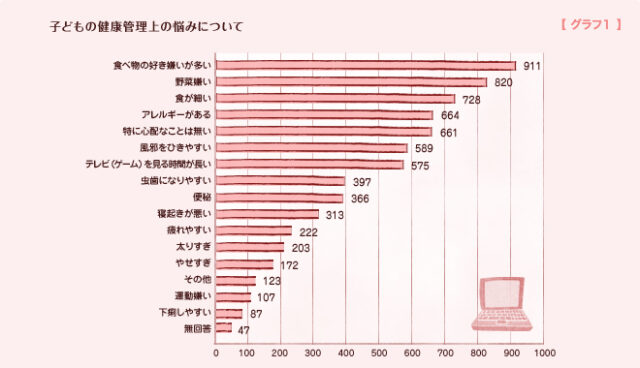

「なんでうちの子だけ偏食なの?」と思うかもしれませんが、意外と悩んでいる家庭は多いです。

この記事では炭水化物しか食べなかった娘が、偏食を克服した9つの方法を紹介しています。

今では好き嫌いなく食べてくれるので、料理作りのストレスが激減しました。

子どもが「美味しい!」って笑顔で食べてくれると、メニューを考えるのも楽しい時間になりますよ。

もくじ

子どもの偏食を治した9つの方法

さっそく『子どもの偏食を治した9つの方法』を紹介していきます。

偏食を治した9つの方法

子どもの好き嫌いをなくすには、たくさんの『食』にふれることです。

『食』にふれる機会が増えれば、自然と食べ物に興味が沸いてきます。

もちろん子どもによって価値観や感じ方は違うので、この方法で絶対に偏食が治るとは言えません。

それでもウチの娘は9つの方法を全てためしたら、完全に偏食が治ったので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 食べなくても出し続ける

嫌いなもので食べなくても、食卓に出し続けましょう。

少量でもいいですし、無理に食べさせる必要もありません。

ここで重要なのは、必ず「食べてみる?」と聞くことです。

子どもの味覚は10歳まで変化していると言われています。

なので「今日は食べてみようかな?」と急に言い出すことがあるんです。

娘も「キャベツ食べてみようかな」と急に言い出したことがあります。

そんな変化が起きたときに、好きなものしか食卓になかったら食べられませんよね。

食べてくれないものを出し続けるのは手間ですが、根気よく続けることが大切なんです。

2. 食べさせ方を変える

嫌いな食べ物でも『色』や『匂い』、『味』や『食感』が変われば食べてくれることがあります。

子どもは食べたことのないものでも「キライ!!」と言いますよね。

それは『この色と匂いは美味しくないはず』という先入観を持っているからです。

すりおろして形を変えたり、甘いお菓子にしてイメージを変えたりすると、意外とあっさり食べてくれたりします。

そして最後に嫌いな野菜が入っていたことを伝え、「美味しかったでしょ?」と聞いてください。

「美味しかった!」と答えてくれれば、徐々に苦手意識がなくなってきています。

また、切れない包丁で料理を作っている人は注意が必要です。

なぜなら包丁の切れ味が悪いと、野菜の繊維を潰してしまい、苦みを強く感じてしまうからです。

一緒に読んでおきたい記事

3. お腹を空かせる

「そんなの当たり前じゃん」と思うかもしれませんが、意外とできていない人が多いです。

- お菓子

- おやつ

- 夜食

これらは全て廃止にしましょう。

間食が習慣になっていると、食事の時間じゃなくてもお腹を満たすことができてしまいます。

そうなってしまうと、わざわざ嫌いなものを食べる必要がないですよね。

『空腹は最高のスパイス』なんて言葉がありますが、まさにその通りです。

間食せず思いっきり外で遊ばせて、お腹を空かせましょう。

4. 新鮮なものを食べさせる

新鮮で美味しいものを食べさせるのも効果的です。

とくに野菜は、新鮮だと味も色も全く違います。

収穫したてのキュウリやトマトは光って見えるほどツヤがありますし、、ニンジンやキャベツは生で食べられるほど甘いです。

見た目が美味しそうなのも大事ですよ。

甘い野菜を食べると、『野菜は苦い』という固定観念を壊してくれます。

ちなみに僕が使ってみたの『食べチョク』です。

収穫してから最短24時間以内の新鮮な野菜が届くので、スーパーの野菜とは全くの別物でした。

『食べチョク』には娘の野菜嫌いを、だいぶ治してもらいました。

一緒に読んでおきたい記事

5. 環境を変えてみる

いつもと食事の環境を変えてみるのもおすすめです。

なぜなら、子どもはいつもと違うことが大好きだからです。

子どもはテンションが上がると、いつもと違う行動をします。

普段食べれないものを、そのときだけ食べたりするんです。

- 食器を変える

- いつもと違う部屋で食べる

- 庭や公園で食べる

たったこれだけのことで、いつもと違う感覚になってくれます。

まだやったことが無い人は、手軽にできるのでおすすめです。

6. とにかく褒める

少しでも嫌いなものを口にしたら、とにかく褒めましょう。

吐き出してしまっても構いません、「すごい!口に入れられたじゃん!」と言ってあげましょう。

大好きなママ、パパに褒められれば子どもは達成感を感じます。

「やればできる」「次も食べて喜ばせてあげよう」という自己肯定感が高まるんです。

7. 一緒にご飯を作る

一緒にご飯を作るのも効果的です。

自分で一生懸命に作った料理は、「食べてみたい!」と思ってくれます。

しかし家事に追われるなか、ゆっくり子どもと料理を作る時間はなかなか確保できないですよね。

そんなときは、ミールキットが便利です。

難しい作業がないですし、料理を簡単に作ることができます。

ミールキットを販売しているところは多いですが、そのなかでもオイシックスがおすすめです。

オイシックスはキャラクターとのコラボメニューがあるので、小さい子どもたちに人気があります。

これを自分で作ったら食べたくなりますよね。

一緒に読んでおきたい記事

もちろんミールキットとはいえ、食材を切るのには包丁を使います。

必ず子どもは包丁に興味を持ちますので、もし使わせるつもりなら、しっかりと約束事を決めてからです。

また子ども用の包丁はサイズ選びが難しいので、子どもの手の大きさに合ったものを選ぶことが大切です。

一緒に読んでおきたい記事

8. 野菜を自分で育ててみる

子どもが自分で野菜を育ててみる方法です。

ベランダや庭で簡単に育てられるミニトマトなどOKですよ。

食べ物は必ず誰かが作っているということを知るきっかけにもなります。

自分が育てることで愛着がわき、自分で育てた野菜を食べてみたいと思ってくれるはず。

9. 嫌いな食べ物に親近感をもたせる

嫌いな食べ物に親近感をもたせるのも大切です。

たとえば、

- 食材が主人公が絵本を読む

- 食事中の絵を描く

- 野菜で自分だけのハンコを作る

こんなイメージです。

苦手なものが身近になることで、不信感が減っていきます。

子どもにとって、絵本を読むことは遊びです。

遊びから入ってしまえば嫌いな野菜にも抵抗が無くなっていきます。

かわいい野菜のキャラクターが、自分たちを食べると体が元気になる理由を説明してる絵本です。

娘の寝かしつけのときに読んでいました。

気づいたら栄養素まで覚えていて驚きですw

子どもが偏食になる原因

ほとんどの子どもは実際に食べたこともないものまで、「食べたくない、きらい」と言います。

それは2つの理由からです。

- 人間の生存本能

- 4つの感覚で拒絶

ここをきちんと理解してあげないと、「偏食を治す方法」の効果が薄れてしまいます。

まずは子どもが好き嫌いをする原因をしっかりと覚えておきましょう。

人間の生存本能

ほとんどの偏食は2~4歳ぐらいから始まります。

それは、ちょうどこの時期から自我が目覚めてくるからです。

自我が目覚めた子どもにとって、今まで口にしたことのないものは、未知の食べ物です。

それを人間が生まれながらに持っている生存本能で「危険、食べない方がいい」と判断しているんです。

もちろん食べれるものなので、本来なら拒絶する必要なないのですが、子どものには

「食べられるもの」、「食べられないもの」の区別がつきません。

なので、本当は「食の黄金期」と呼ばれる乳児期~2歳までの間に、色々と食べさせておくことが大切なんですよ。

「食の黄金期」に口にしたものは、子どもの自我が目覚めてからも食べられるケースが多いですから。

4つの感覚で拒絶

偏食のもう一つ原因は、人間の4つの感覚が拒絶して起こります。

4つの感覚とは

- 視覚 (色)

- 嗅覚 (匂い)

- 味覚 (味)

- 触覚 (食感)

順番に説明していきますね。

1. 視覚 (色)

視覚というとは、色や見た目のことです。

一度口にして「美味しくない」と感じてしまうと、色や形が似ているものは食べなくなってしまいます。

たとえばホウレンソウを初めて口にしたときに、「苦い」と感じてしまうと、同じ緑色のブロッコリーやピーマンも「食べたくない」となるわけです。

もちろん逆のパターンもあります。

初めて口にした白いじゃがいもが甘くて美味しかったら、同じ色のカリフラワーも「きっと美味しいはず」と思って食べてくれるんです。

2. 嗅覚 (匂い)

食べられるかどうかの判断を、匂いでもしています。

たとえば、玉ねぎが嫌いなのに、カレーに入っているのは平気で食べれるなんてよくありますよね。

「それ玉ねぎ入ってるんだよ」なんてこっそり伝えてみても、「これは美味しいから平気」とバクバク食べてくれたりします。

これは子どもが玉ねぎ独特の匂いを嫌っている証拠です。

だからカレーに入れて玉ねぎの匂いが完全に変われば、問題なく食べれるわけです。

3. 味覚 (味)

3つ目は味覚です。

子どもは一般的に甘いものが好きで、酸っぱいものや苦いものは抵抗を感じます。

これも生存本能が関係していて、脳が「体に悪いものたから食べるな!」と判断してしまうんです。

大人でさえ酸味があるものは「傷んでいるんじゃないか?」って思いますからね。

一番最初に口にするものは、できるだけ酸味や苦みが弱いものを選んで食べさせてあげましょう。

4. 触覚 (食感)

最後の4つ目は触覚です。

触覚とは、口に入れたときの食感のこと。

たとえば、スジの多い野菜や肉などが口の中で繊維として残ってしまったり、舌触りがザラザラしていたりするなどです。

最終的に飲み込めず、吐き出してしまうことになってしまいます。

その場合は煮込んであげるなど、舌触りを変えてあげる必要があります。

やってはいけないこと

なんとかして偏食を治そうと焦る気持ちも分かります。

でも、それが逆効果になってしまったら意味がありませんよね。

- 無理やり食べさせる

- 食べさせるためにご褒美を与える

この2つはやってはいけません。

無理やり食べさせる

無理やり食べさせるのはダメです。

「いいから早く食べなさい」

「とにかく口に入れちゃいなさい」

なかなか食べないことにイライラして、つい言ってしまいますよね。

しかし、無理やり食べさせてしまう、ご飯を食べるのが苦痛になってしまいます。

食事の時間が「怖い」、「キライ」になってしまうと、さらに時間も労力もかかって大変です。

なので、どんなにイライラしても無理やり食べさせてはいけません。

食べさせるためにご褒美を与える

ご褒美作戦も禁止です。

「ピーマン食べれたらアイスあげるよ」

なんとか食べさせようとしてご褒美で釣る作戦ですよね。

これもやってしまいがちですが、ダメです。

これをやると子どものなかで、ピーマンがアイスより価値の低い食べ物になってしまいます。

そんなものを自分から食べるわけありませんよね。

ご褒美が欲しくてそのときは食べるかもしれませんが、逆に言えばご褒美が無いときは絶対に食べなくなってしまいます。

なので、ご褒美作戦はやってはいけません。

見守るという選択肢も

食べてくれないことにイライラしてしまい、子どもを毎日叱ってしまう状態なら、見守るという選択肢もアリだと思います。

もちろん食べなくても出し続けることは必要ですが、無理に食べさせる必要はありません。

学校の給食が始まったり、お友だちに負けたくないなんて感情から、好き嫌いが無くなる子もいますから。

そして成長していけば味覚の変化から、嫌いだったものが美味しく感じることもあります。

今の時代は子ども用の栄養補助食品もあるので、そんなに気負わなくても大丈夫です。

我が家も娘の偏食が治るまでは、栄養補助食品を使っていました。

✅モンドセレクションで金賞を受賞

✅カルシウム、マグネシウム、ビタミンなどの栄養素が成長に必要な栄養素を補ってくれます

✅国内生産のみで、保存料、着色料は一切使っていません

子ども用サプリで食べやすいタブレット状になってます。

味もラムネ、グレープ、チョコレート、パイナップルの4種類あるので、飽きずに食べ続けられますよ。

ウチの娘はずっとラムネ味しか食べませんでしたけどね。

まさかのここでも偏食をみせてくれましたw

まとめ 楽しい食事を心がけよう

食の経験が少ない(食べたことがないものが多い)と、大人になっても好き嫌いが残ってしまうこともあります。

そうならないためにも、まずは食卓は楽しいものだと教えてあげましょう。

それには親が美味しそうに楽しく食べることが大切です。

ママ、パパが「美味しいね」と、笑顔で食事をしていたら子どもだって食事が楽しくなりますよ。

そして忘れてはいけないのが、食べなくてもいいから料理を出し続けることです。

必ず「今日は食べてみようかな」と言い出すときがきますから。

大人になっても何も食べれないなんてことは絶対にないので、気負わないで無理せず続けていきましょう。